人權

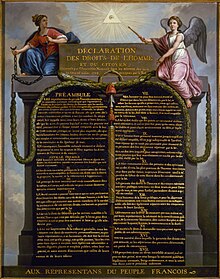

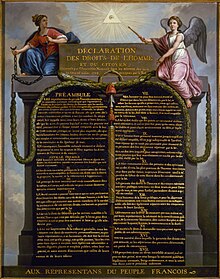

人權係泛指所有人作為人類一份子所固有嘅權利。呢個權利並唔係由君王、統治者或政府賜予嘅;權利係人與生俱來,甚至係喺社會或者政治制度出現之前人類已經擁有既權利。人權背後嘅價值觀,係強調每個人都有天賦嘅人格尊嚴同埋價值,每個人都係生而平等既,應該受到社會上其他人嘅尊重,而其他人冇權去剝奪呢個權利。但係人權嘅具體定義,同埋點樣去保障人權,唔同人都有唔同嘅理解,所以有幾大嘅爭議,甚至引發到好嚴重嘅衝突。不過《世界人權宣言》喺1948年發表嘅人權宣言,標明咗30條人權嘅定義。

人權係泛指所有人作為人類一份子所固有嘅權利。呢個權利並唔係由君王、統治者或政府賜予嘅;權利係人與生俱來,甚至係喺社會或者政治制度出現之前人類已經擁有既權利。人權背後嘅價值觀,係強調每個人都有天賦嘅人格尊嚴同埋價值,每個人都係生而平等既,應該受到社會上其他人嘅尊重,而其他人冇權去剝奪呢個權利。但係人權嘅具體定義,同埋點樣去保障人權,唔同人都有唔同嘅理解,所以有幾大嘅爭議,甚至引發到好嚴重嘅衝突。不過《世界人權宣言》喺1948年發表嘅人權宣言,標明咗30條人權嘅定義。