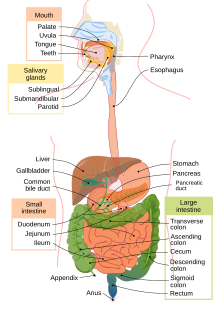

消化系統

消化系統係多細胞生物用來食嘢、消化嘢食、獲取能量同營養、排泄剩餘廢物嘅一組器官。佢嘅主要功能係攝取、消化、吸收、同化同排泄。其中有關排泄嘅部分,亦可以歸類到排泄系統(Excretory system)嘅一部分。

| 消化系統 | |

|---|---|

| |

| 生理 | |

| 屬於 | 人體 |

| 識別碼 | |

| UBERON ID | 0001007 |

| TA | A05.0.00.000 |

[改維基數據] | |

非人類動物消化系統

編輯動物嘅消化系統由構造嘅差異可以粗略分為囊狀消化系統同管狀消化系統。

囊狀消化系統具有囊狀嘅消化腔。好似水螅、水母、海葵等水生生物,大都係用消化腔開口嘅觸手捉獵物食,而消化完嘅殘渣亦由同一開口排出。

人類消化系統

編輯人體嘅消化系統主要由消化道同消化腺組成。

- 一個正常男性成人嘅消化道長大概6.5米,由上消化道同下消化道組成。

- 消化道係一條連接口腔同肛門嘅管道,由好多負責處理嘢食嘅構造組成。

- 消化腺可以分泌消化液去消化嘢食。

上消化道

編輯下消化道

編輯下消化道包括腸同肛門。

消化腺

編輯消化腺又分為小消化腺同大消化腺兩種。

- 小消化腺係分佈消化管各部分管壁內嘅小腺體,呢類腺體數量好多,包括胃腺、腸腺等。

- 大消化腺位於消化道外,佢哋主要通過導管將分泌物排入消化道內,主要有:三對唾液腺(腮腺、下頜下腺、舌下腺)、肝臟同胰臟。